Un giorno qualunque di lavoro. Nuovo appuntamento. Dopo l’incontro con i genitori, conosco finalmente Giorgia, 15 anni, spinta alla terapia dalla sua difficoltà, sempre crescente, di affrontare uno qualunque dei vari impegni della sua vita quotidiana senza ansia. Giorgia si presenta molto bene, sembra apparentemente tranquilla, anche se vari segnali parlano del suo stato di disagio anche nel momento in cui la incontro.

Ovviamente il tema sul quale incentra tutto il colloquio è l’ansia e lei non riesce a non parlare di quanto penoso sia partecipare a qualunque cosa, data la difficoltà a viversela in modo sereno. Mi parla approfonditamente della scuola, della frustrazione che prova ogni volta che viene interrogata quando, pur pronta, non riesce che a spiccicare un terzo di quello che sente di sapere e in un modo del tutto terribile rispetto a come lo ripeteva solo il giorno prima, nell’intimità della sua camera. Oppure dell’ansia che la assale ogni volta che la sua squadra (Giorgia gioca a pallavolo) deve affrontare una partita con una squadra avversaria. O ancora alle uscite con gli amici, soprattutto se nel gruppo sono presenti persone nuove o con le quali ha poca confidenza oppure se uno dei membri del gruppo propone di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che, lei teme inesorabilmente, non saprà affrontare e permetterà a tutta l’inadeguatezza che sente di avere di manifestarsi appieno.

Sto li, con lei, ad ascoltare con interesse quello che mi racconta, pensando sempre più spesso, mano a mano che lei si addentra nei dettali di quanto invalidante senta l’ansia, a quanto questo ritratto possa essere parziale e monotematico.

Ad un certo punto, come spesso mi capita di fare in terapia, sposto completamente il focus su un tema opposto rispetto a quello che il paziente mi porta come predominante. In questo caso: chi è Giorgia quando non ha ansia? Cosa le piace fare, cosa la rilassa quando capita che si senta bene? Questa domanda inizialmente spiazza Giorgia, che da tempo non si soffermava a pensare a chi fosse senza la sua fastidiosa compagna ansia. Lo spiazzamento iniziale lascia ben presto posto ad un nuovo focus e Giorgia inizia raccontarsi, a spiegare chi sia, e a dirmi cosa faccia di Giorgia… Giorgia.

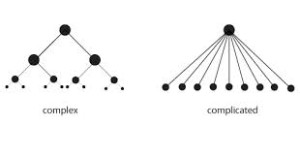

Come ogni persona, inizialmente disabituata a raccontare qualcosa di sé, Giorgia inizia a riflettere su quali siano le attività che la caratterizzano, cosa le piace e cosa non le piaccia, quali attività le procurino piacere e quale invece aumentino il senso di disagio. Questo spostamento le permette di pensarsi come qualcosa di più articolato, di più complesso rispetto al quel ritratto unidirezionale di Giorgia-con-l’ansia che da tempo caratterizza il suo racconto di sè.

Il cambio di prospettiva risulta, perciò, molto interessante perché permette alla persona di iniziare a guardarsi con occhi diversi e non più focalizzati solo su quella che è la problematica per la quale è venuta in studio. E spesso le persone sono completamente disabituate a percepirsi in questa maniera, aderendo completamente all’idea che siano solo il disturbo che manifestano.

Ritornando a Giorgia possiamo affermare come ormai si identificasse nella persona che ha una difficoltà legata all’ansia, dimenticando di ricordarsi quali altri aspetti si trovavano in lei e non riuscendo quindi ad integrare il disagio con le risorse che ognuno di noi possiede. Sono sicuro che vi starete chiedendo se questo fa passare l’ansia. Ovviamente no, ma questa nuova prospettiva, questa nuova integrazione può servire a riequilibrare la visione che noi abbiamo di noi stessi, rendendola più vera, sfaccetta e complessa. In poche parole più completa. Il tema che viene portato in terapia è quello che preoccupa di più la persona in quel momento storico della sua vita. Ma se il disagio diventa l’unico aspetto di noi stessi nel quale ci identifichiamo, e che tendiamo a mostrare agli altri, diventa difficile integrarlo con le risorse e le possibilità che sono insite in ognuno di noi.

Ed è solo con la riscoperta della molteplicità dei nostri aspetti che può iniziare un percorso terapeutico.

Come sempre chi volesse/potesse condividere la sua esperienza può farlo contattandomi per mail (fabrizioboninu@gmail.com) oppure per telefono (3920008369).

Che ne pensate?

A presto,

Tutti i diritti riservati