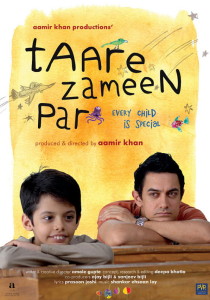

Qualche tempo fa ho visto un film particolarmente bello ed indicato per coloro che si vogliano occupare di disturbi dell’apprendimento. Il titolo del film è Stelle sulla terra (Taare Zameen Par) ed è diretto dal regista indiano Aamir Khan. Il film racconta la storia di Ishaan, un bimbo di otto anni, che ha un rapporto complicato con la scuola e, in generale, con quasi tutte le persone che lo circondano, che non capiscono perché si ostini ad essere così poco amabile. La verità è che Ishaan è affetto da DSA, disturbo specifico di apprendimento, ma senza nessuna diagnosi specifica. Non compreso e deriso per la sua difficoltà, Ishaan si trova a vivere un’esperienza scolastica altamente frustrante. Il bimbo infatti, non riuscendo a comprendere cosa viene spiegato e fatto a scuola, rimane molto indietro rispetto ai compagni e gli insegnanti, poco attenti alle sue esigenze, si chiedono perché non possa essere come gli altri. Ovviamente, ricevendo questo stimolo dagli adulti, anche i suoi compagni lo prendono in giro. Le difficoltà di Ishaan non sono limitate al contesto scolastico: anche all’interno della sua famiglia non gode di molta comprensione se non da parte della mamma, che però non riesce a capire come comportarsi con lui. Il padre è particolarmente severo ed è molto arrabbiato per il fatto che non sia ‘perfetto’ come il fratello maggiore. Questo continuo paragone non fa che accentuare le difficoltà di Ishaan anziché essere stimolo per la sua crescita. Questa rimarcata polarizzazione tra i due fratelli (fratello grande=buono, fratello piccolo=cattivo) è ulteriore fonte di frustrazione e quindi di rabbia del bimbo. Oltretutto viene spesso colpevolizzato perché la madre, per seguirne l’educazione, è stata costretta a lasciare il suo lavoro. Gli adulti attorno a lui non si rendono conto della difficoltà del bambino e non cercano di attuare delle strategie che possano aiutarlo a ridurla. L’ennesimo episodio nel quale il bimbo viene rimproverato, è causa della sua fuga da scuola. Questo episodio determina una reazione particolarmente dura da parte dei genitori che decidono di mandarlo in un collegio dove pensano che i metodi coercitivi applicati avranno una buona influenza sulla sua educazione.

Il bambino reagisce malissimo a questa novità. Non prende bene il cambio di scuola né l’allontanamento dalla sua famiglia. Inizialmente l’esperienza in collegio è spaventosa: Ishaan non riesce a legare con nessuno dei suoi nuovi compagni ad eccezione di Rajan, ragazzo con un handicap fisico ma anche miglior alunno della classe. Anche in collegio ha rapporti scarsi e conflittuali con gli insegnanti che lo giudicano stupido.

In un contesto nel quale le regole sono diventate ancora più ferree, Ishaan si sente ancora più trascurato e reagisce isolandosi sempre di più, non riuscendo a comprendere quale possa essere la strategia migliore per rapportarsi con gli altri e con la nuova realtà che lo circonda. Le cose sembrano destinate a peggiorare quando all’interno della scuola arriva un nuovo insegnante il maestro Ram Shankar Nikumbh. Da subito il maestro sembra molto più sensibile e molto più attento alle esigenze dei suoi alunni. Non preoccupato unicamente del rispetto delle regole, il suo metodo educativo sembra finalizzato a stimolare la fantasia e la creatività dei suoi alunni per quanto questo metodo sia inizialmente malvisto dei suoi colleghi e dalle autorità scolastiche. L’inizio del rapporto con Ishaan è molto complicato e il bimbo, forte delle esperienze particolarmente negative con gli altri insegnanti, si tiene a distanza anche dall’attività del nuovo maestro. Ma l’attenzione e la costanza di quest’ultimo iniziano, lentamente, a fare breccia nel cuore del bambino che si sente per la prima volta compreso e accettato per quello che è e non screditato per quello che gli altri si aspettano sia. Assistiamo così alla costruzione di un rapporto meraviglioso basato sulla fiducia e sulla comprensione capendo più avanti nel film il motivo per il quale il maestro sia così bravo. Mi fermo qua per non svelarvi troppo della trama. Spero di avervi incuriosito abbastanza per guardarlo.

Il film è interessante perché fornisce una perfetta rappresentazione delle conseguenze che possono subentrare nel momento in cui l’esperienza scolastica diventi particolarmente frustrante per un bambino. Le varie strategie che gli adulti intorno a lui cercano di attuare si rivelano profondamente fallimentari perché ognuno di loro parte da ciò che il bambino DEVE fare senza minimamente preoccuparsi di ciò che il bambino sia. Nessuna persona può essere collaborativa, fiduciosa e aperta nel momento in cui si sente intimamente rifiutata, esclusa e non accettata. Se gli adulti intorno a lui deridono, prendono in giro, marcano in continuazione la sua incapacità di stare al passo con gli altri o di non essere bravo come gli altri, aumentano questo divario spingendo il bambino all’isolamento. Necessariamente, all’isolamento e alla non accettazione seguirà la rabbia. E da qui comportamenti etichettati come devianti.

La grande scoperta avviene nel momento in cui ci si avvicina al bimbo partendo da noi stessi, dal bambino che noi stessi siamo stati, dalle esperienze che abbiamo vissuto, non dimenticando quanto può essere frustrante, quanto può far arrabbiare l’essere ignorati dagli adulti che ci circondano. Solo partendo da noi riusciamo a contattare l’altro. Solo se noi facciamo esperienza di ciò che l’altro prova possiamo comprendere i suoi sentimenti. In questo senso uno degli episodi più rappresentativi avviene quando il maestro fa sperimentare al padre di Ishaan cosa significhi la frustrazione di non saper eseguire un compito riuscendo per la prima volta a fargli intuire l’esperienza del figlio. Solo partendo da questo contatto con noi stessi e da questa sensibilità è possibile trovare la chiave di volta per comunicare con Ishaan, e finalmente aiutarlo a superare le sue difficoltà, riuscendo a far finalmente emergere le sue risorse e le sue abilità.

Spero, come detto, di avervi incuriosito abbastanza. Consiglio a tutti i genitori che hanno figli in età scolare, sia con disturbi di apprendimento che senza disturbi di apprendimento, la visione di questo film che costituisce un utile strumento per cercare di avvicinarsi ad un approccio più comprensivo e sensibile al mondo dei più piccoli.

Come sempre chi volesse/potesse condividere la sua esperienza può farlo contattandomi per mail (fabrizioboninu@gmail.com) oppure per telefono (3920008369).

Che ne pensate?

A presto…

Tutti i diritti riservati

Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?

Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.

Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.