Il post di oggi è dedicato ad un tema sempre più dibattuto, soprattutto in questi ultimi tempi di fatti ancora più efferati e violenti, fatti nei quali insufficienti sembrano le parole delle dirette protagoniste. Sto parlando di violenza sulle donne. Il tema è presente nel dibattito dell’opinione pubblica e su molti media: ne parlano giornali, tv, internet dando la parola ad esperti, o presunti tali, che disquisiscono su cosa sia meglio o no fare, o dibattono su casi di cronaca nera dei quali, magari, non hanno nessuna conoscenza diretta. Più rare sono le parole di chi quella violenza l’ha subita sulla propria pelle riuscendo, con difficoltà, a trovare il modo per riuscire a descriverla. Angela, la protagonista di questa storia, ha generosamente deciso di condividere la sua esperienza con tutti noi, con l’augurio che possa servire alle tante persone che, come lei, si trovano o si sono trovate in una situazione analoga.

Il post di oggi è dedicato ad un tema sempre più dibattuto, soprattutto in questi ultimi tempi di fatti ancora più efferati e violenti, fatti nei quali insufficienti sembrano le parole delle dirette protagoniste. Sto parlando di violenza sulle donne. Il tema è presente nel dibattito dell’opinione pubblica e su molti media: ne parlano giornali, tv, internet dando la parola ad esperti, o presunti tali, che disquisiscono su cosa sia meglio o no fare, o dibattono su casi di cronaca nera dei quali, magari, non hanno nessuna conoscenza diretta. Più rare sono le parole di chi quella violenza l’ha subita sulla propria pelle riuscendo, con difficoltà, a trovare il modo per riuscire a descriverla. Angela, la protagonista di questa storia, ha generosamente deciso di condividere la sua esperienza con tutti noi, con l’augurio che possa servire alle tante persone che, come lei, si trovano o si sono trovate in una situazione analoga.

Salve Angela, innanzitutto benvenuta. Puoi dirci qualcosa di più su di lei?

Partirei da uno stato d’animo: il senso della progressiva perdita della mia identità, come una donna che andava dissolvendo la propria essenza e che per questo alternava sensazioni di paura e di colpa.

Vuole raccontarci come vi siete conosciuti con il suo ex compagno?

Eravamo compagni di classe alle scuole superiori. Ma restammo soltanto amici durante quegli anni e poi ci perdemmo di vista. Ci incontrammo nuovamente, dopo un mio percorso di studi all’estero, quando eravamo studenti universitari.

Come è stata la vostra vita di coppia?

La nostra vita di coppia cominciò in una modalità non proprio convenzionale, nel senso che in realtà avevamo avuto la nostra prima figlia e ci sposammo senza formare in effetti una famiglia. Ho cresciuto da sola mia figlia per circa tre anni.

Quando ha iniziato ad avvertire che le cose stessero cambiando tra voi?

Eravamo ancora fidanzati, giovani ma non ragazzini. Fu quando mi resi conto che fu sconvolto al pensiero che avremmo avuto un figlio, letteralmente impreparato al ruolo di padre. Iniziò la nostra più grave divergenza inerente una decisione che mi sentii di prendere unilateralmente in assoluta libertà, come donna e come madre. Ma dopo un primo suo allontanamento, vista la mia scelta irremovibile di tenere mia figlia, tornò da me convincendomi delle sue buone intenzioni di non lasciarmi sola. Ero molto innamorata e fui felice di poter garantire a mia figlia anche la presenza di suo padre.

Che succedeva nella vostra vita e nella vostra famiglia?

Nei mesi a seguire e durante i primi anni di vita della bambina cominciò a manifestare una certa instabilità comportamentale, e tanta, tanta insofferenza nei miei confronti. Si arrabbiava sempre più spesso e diventava via via più duro e anaffettivo, contraddittorio nelle parole e nelle azioni. Gli esternai le mie preoccupazioni circa il nostro rapporto e l’influsso dannoso del suo atteggiamento anche nei confronti della nostra bambina, ma lui mi rassicurava che la sua instabilità era dovuta al fatto che non eravamo ancora autonomi economicamente. Quando cominciammo a vivere insieme mi resi conto che mentiva spesso e, con grande preoccupazione, realizzai che quelli che avevo ritenuto potessero essere dei normali difetti caratteriali si rivelarono in realtà degli eccessi che mi incutevano sempre più paura: urlava spesso, mi insultava, non aveva gestione dei suoi impulsi quando si arrabbiava. Diventò aggressivo fino a schiaffeggiarmi, spingermi fino a farmi cadere per terra. Capitava anche che trovandomi per terra mi colpisse con dei calci insultandomi senza alcun controllo, anche in presenza della bambina.

Cosa ha fatto?

Un giorno in cui accadde che fu più aggressivo e violento del solito nei miei confronti, in presenza della bambina, mi recai alla caserma dei Carabinieri vicina alla nostra abitazione per raccontare l’accaduto. Non ebbi ancora il coraggio di denunciarlo, ma il maresciallo stilò un rapporto e mi rassicurò che lo avrebbe ammonito. Lo informai che mi sarei allontanata dalla nostra casa, dove ci eravamo trasferiti pochi mesi prima, per recarmi all’estero dalla famiglia di mia sorella dove mi sarei sentita al sicuro e avrei avuto modo di riflettere su quale direzione prendere per il mio bene e, soprattutto, per il benessere psicologico di mia figlia, nei confronti della quale sentivo una grande responsabilità educativa e di tutela.

I vostri genitori e, in genere, la famiglia allargata che ruolo ha giocato in quello che accadeva? Erano al corrente di ciò che stava succedendo tra voi?

I miei familiari avevano avuto modo di sentire alcune delle sue urla ed offese nei miei confronti e non mancarono di esternarmi inizialmente le loro perplessità circa la sua mancanza di rispetto verso di me e in seguito la loro preoccupazione circa la totale mancanza di autocontrollo quando si arrabbiava con me per futili motivi. Ma riusciva, in loro presenza, a limitarsi alle urla e alle aggressioni verbali. Le aggressioni fisiche avvenivano sempre quando si trovava da solo con me o, qualche volta, in presenza di nostra figlia. Poi si allontanò affettivamente dalla mia famiglia, fino a spezzare ogni legame con essi. Con me parlava dei miei familiari con disprezzo ed ingiurie nei loro confronti. Capii più tardi che i suoi erano al corrente del “cattivo carattere” di mio marito, soprattutto sua madre e i fratelli, i quali non sono mai intervenuti in mia difesa, nonostante sapessero e spesso avessero udito, senza mai riflettere sul fatto che il loro intervento poteva essere d’aiuto anche per il loro fratello.

Ha mai sporto denuncia nei confronti del suo compagno? Cosa è successo nel caso?

Fu dopo il nostro trasferimento in una città del nord che mi resi conto che i problemi erano dovuti a delle sue componenti caratteriali e disturbi della personalità che andavano sempre peggiorando. Sporsi denuncia dopo che fece male a me e ai nostri due figli di 11 e 4 anni. A me personalmente causò, con una violenta spinta, un politrauma cranico e una frattura all’osso sacrale. Mia figlia, la maggiore, mi vide distesa per terra priva di sensi. Fu lei a interessarsi chiamando immediatamente il 118 e la polizia. Dopo essermi un po’ ripresa dalle ferite fisiche e morali, lo denunciai. In quel periodo (sia prima che dopo la denuncia), non ci fu alcun suo interesse né per me, né verso i nostri figli. Non è facile sporgere denuncia. Costa tanta sofferenza, forza e coraggio. Credo di esserci riuscita per amore e senso di responsabilità per la tutela dei miei figli, prima che per me stessa. Ma, seppure possa apparire paradossale, ero convinta che forse avrei potuto offrire una possibilità a mio marito di riflettere sulla sua condotta, di realizzare finalmente tutto il male che aveva fatto a me e ai miei figli, di scuotere la sua coscienza. Oggi sono più che mai convinta che le donne che subiscono violenza dai loro partner, non fanno alcun dono ad essi non denunciandoli. Si tratta anche della prima urgente forma di tutela per i figli, oltre che per se stesse.

A suo avviso qual è stato il momento in cui ha realizzato che le cose dovessero cambiare?

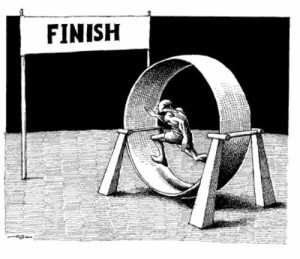

Non c’è un momento solo in cui pensi che le cose debbano “cambiare”. E, nel contempo, non è che vedi prospettive, pensi che sarebbe un miracolo se solo riuscissi a fuggire. Ogni altra alternativa ti pare per forza migliore, qualunque essa sia. Pensi solo che devi attendere il momento buono per fuggire, scappare. E’ come un buio tunnel in cui corri, corri, tenendo per mano i figli. Qualunque spiraglio diventa una porta che tenti di aprire. Se non è quella buona corri ancora, senza perdere tempo. Lui non accettava la separazione, era impensabile. Ma, nel contempo, distruggeva tutto e tutti noi. A ogni mio tentativo di aiutarlo era come se anziché aggrapparsi a me tirandosi su, mi trascinasse nel baratro con lui. Non si metteva in discussione: Ero diventata il contenitore di tutti i suoi mali. Tutto ciò che gli accadeva di negativo lo destabilizzava terribilmente. Non accettava di dover fronteggiare dei problemi, perfino i capricci dei nostri bambini erano motivo di forte stress per lui, con reazioni aggressive abnormi. Vivevo riflettendo su questa sua condotta, prestando la massima attenzione a non provocarlo minimamente, ad evitare ogni possibile litigio per il bene dei figli. Essi non mi hanno mai sentito rivolgermi al loro padre con una parola offensiva. Ma mi resi conto che non era più possibile vivere col cuore in gola, chiamandolo alla sera al cellulare per monitorare il suo umore e sapere come aspettarsi che rientri a casa, in modo da consigliare anche ai figli come comportarsi, perché lui non si irritasse. Posso dire che i fatti più significativi, che maggiormente mi hanno consapevolizzata che dovevo reagire e rifiutare quel tipo di violenze psicologiche, fisiche ed economiche, sono stati i maltrattamenti verso i figli e il mio stato di salute psico-emotivo sempre più fragile. Dovevo riuscire a controllare la mia paura di lui, il mio terrore e la disperazione nel vedere i miei figli esposti a dei comportamenti insani del loro padre. Non avrei mai voluto che mia figlia un giorno avesse cercato una figura maschile come quella di suo padre, né mai avrei potuto essere complice di una stessa modalità di comportamento maschile verso la propria donna, da parte di mio figlio, allora un bambino. Dovevo fermare questa spirale prima che fosse troppo tardi.

Cosa è successo?

Accadevano numerosi fatti che mi persuadevano sempre di più che, accanto a dei suoi tratti caratteriali molto negativi, c’erano anche sentimenti di cattiveria, insensibilità. Dopo aver picchiato i figli, e dopo offese e ingiurie terribili, sia verso di loro che verso di me in loro presenza, non mostrava mai ripensamento, pentimento e sofferenza per quanto aveva fatto o detto. Mai un ravvedimento. Intravedevo dei sentimenti, anzi complessi, di superiorità perfino in famiglia. Aveva un altissimo concetto di sé. Mi sentivo una formica ai piedi di una montagna che mi schiacciava sempre di più con la sua sola ombra. Mi capitava di aspettare che i figli fossero a scuola per tentare di parlare con lui, di ragionare, di fargli capire che non poteva fare finta che nulla fosse accaduto. Gli chiedevo se si rendesse conto di ciò che aveva fatto, ma, nel vedere i risultati disastrosi, il ripetersi dei suoi scatti d’ira, in quanto non dovevo assolutamente fare riemergere problemi che secondo lui erano già risolti, prudenzialmente e impaurita mi allontanavo. Finiva sempre col dire che la responsabilità era tutta mia. Ho tentato di aiutarlo indirizzandolo verso uno specialista, uno psicoterapeuta. Lui stesso mi chiese aiuto due volte, impaurito da ciò che egli stesso era capace di fare. Ma la prima volta tornò dicendomi che la specialista gli disse che non aveva bisogno di alcuna terapia psicologia. La seconda fu da uno psichiatra molto bravo e noto nella nostra città. Da lui vi si recò più volte, ma si rifiutò di tornarci dopo che anch’io mi ci recai con lui, su richiesta del medico. Emerse che non aveva mai esternato di avere problemi in famiglia, ma solo al lavoro. Dovetti dire al dottore che eravamo sull’orlo della separazione. Quando dovetti rispondere con sincerità alle domande postemi, si infuriò e urlò volgarità nei miei confronti anche vicino a lui. Lo stesso medico mi disse che aveva capito, e che veramente non mi restava altro da fare che separarmi. Più tardi riferì al mio avvocato che mentre io mi mettevo in discussione, lui era rigido, con un atteggiamento molto ostile e accusatorio nei miei confronti e che non sapeva autogestirsi nelle reazioni. Mi disse che era preoccupato per l’incolumità mia e dei nostri figli.

Si è mai chiesta perché sia successo questo nella sua vita di coppia?

Si, infinite volte, ma nel passato. E, purtroppo, tendevo a colpevolizzarmi. Oggi direi che è successo perché è ciò che succede nelle stesse situazioni in cui la donna è molto innamorata, e forse anche un po’ ingenua nel credere di farcela, con l’amore, a cambiare l’uomo che ti fa del male. Ma non posso generalizzare. Forse l’unico comun denominatore in questi casi è la buona fede di noi donne, il valore della famiglia, la speranza che tutto possa, gradualmente risolversi. Ma sentirsi sempre in colpa è solo dannoso. Sono uomini che hanno una doppia personalità, che prendono possesso della donna e della sua vita, come un oggetto. Quando li vedi buoni e affettuosi sono così diversi dall’altro sé che ci credi o ci vuoi credere che stia cambiando, questa volta. Sono uomini che agli altri appaiono innamoratissimi, responsabili padri di famiglia. Poi, a casa, ti spaventi nel vedere nel cestino della spazzatura quella rosa in argento che ti aveva regalato (uno dei suoi pochi regali), piegata e danneggiata. L’avevi cercata, avevi chiesto a lui se l’avesse vista, spostata. Ti guarda e ti dice stupito che no, che senso avrebbe avuto spostarla? Vedi che quando si arrabbia toglie la fede e la lascia nella vetrina in soggiorno per mesi. Trovi fotografie dei figli coi tuoi parenti strappate. Cartoline dei parenti anche queste strappate, nascoste nei cassetti. Durante le vacanze estive, ti tiene lontana dai parenti, ti isola. Chi ti vuole bene è da lui odiato, e ha tutti i difetti di questo mondo. E tu sei una stupida, una cretina, una che non vale niente e che non avrebbe fatto niente nella vita, se non fosse per lui che t’ha “raccolta”. Sono uomini che sperano di convincerti, a furia di gridartelo, che sei uno schifo e non vali niente.

Che rapporti ha attualmente col suo ex compagno e che rapporti ha lui con i vostri figli?

Non ho un vero “rapporto”. Ha avuto una condanna dal Tribunale di un anno e otto mesi, per maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di correzione. Serba in sé un profondo rancore nei miei confronti e della nostra figlia maggiore. Con lei non ha alcun rapporto da oltre otto anni, da quando era appena adolescente. Ha verso di lei un totale rifiuto. E lei ha dichiarato anche al giudice, in tribunale, di non avere mai avuto un padre. Faccio sforzi da equilibrista nel gestire il suo rapporto con il figlio minore. Non è facile, in quanto il loro è un rapporto altalenante, discontinuo, alternato da lunghi periodi senza frequentazione tra di loro ad altri brevi periodi in cui si vedono. Si sta perdendo, lentamente, anche il figlio minore, con atteggiamenti che rientrano ancora nel maltrattamento psicologico.

Si è sentita protetta, aiutata dalle istituzioni preposte dopo la denuncia dei maltrattamenti e delle lesioni? Come ha superato tale difficile e dolorosa esperienza?

Comincio dalla seconda domanda. E’stato importante per me capire cosa mi fosse successo. Ho ripercorso tutto il mio cammino con lui, riletto decine di volte tutte le lettere che mi aveva inviato da fidanzati. Vedevo, rileggendo, delle avvisaglie della sua personalità che non ero riuscita a intravedere allora, che avrebbero potuto farmi riflettere. Ho scritto tanto, tanti pensieri, per riuscire a convivere con il dolore che avevo nell’anima. Cercavo con disperazione e fiducia nel contempo, le modalità più consone alla ricomposizione del mio io frantumato, a partire dalla lettura del mio stato d’animo e delle mie emozioni, del mio dolore. Questo percorso è stato dolorosissimo, ma essenziale. Questo dolore interiore è molto più dilaniante di un dolore fisico. Ma ho imparato a non avere paura di osservarlo, per potermi curare non solo “da” esso, ma “con” esso. Ho imparato anche ad avere rispetto della mia storia, della quale nulla era da buttare. Nulla di essa era spazzatura. Tutto doveva essere compreso in un bagaglio umano e dignitoso. Scrivevo come se dovessi consigliare a un’amica come farsi forza, come andare avanti con coraggio. Volevo guardare in faccia il dolore senza paura, per non imprigionarlo in me. Quando non si è capaci di odiare, nonostante tutto, si ha il coraggio di toccare le proprie ferite, di accarezzarle e di ricomporre i pezzi lesi della propria personalità, della propria dignità di donna e di madre.

Ho avuto il grande sostegno morale e materiale dei miei familiari, seppure vivono, purtroppo, lontano da noi. Mi ha aiutata tantissimo mia sorella medico. Mi ha aiutata tanto anche documentarmi sulla personalità di questi mariti, partner. E’ stata oltremodo interessante e d’aiuto la lettura dell’articolo “Violenza in famiglia e disturbi psichici”, di Dott. Domenico Chindemi (Magistrato di Cassazione) e Dott.ssa Valeria Cardile; il libro “Donne che amano troppo”, della psicologa americana Dott.ssa Robin Norwood e, più recentemente, l’articolo del Dott. Giuseppe Raspadori: “Tribunale per minorenni: una giustizia priva di confini, dedicato al silenzio delle madri a cui il dolore toglie anche la dignità della parola”. Quest’ultimo è inerente un altro percorso che sto attualmente vivendo, inteso a tutela del mio figlio minore, ma con gravi errori giudiziari che dovrebbero essere riconosciuti e colmati da regolamentazioni più consone ai casi di violenza in famiglia e modalità di affido che dovrebbero essere intraprese senza indugio alcuno, come detta fermamente la stessa Convenzione di Istanbul.

Ho dovuto imparare ad avere cura di me stessa. Non ho avuto alcun particolare aiuto morale e psicologico dalle autorità, dalle istituzioni, né consigli su indirizzi di istituzioni preposte all’aiuto delle donne nella nostra città. Non ho incontrato in esse persone preparate nel campo di questi eventi di violenza domestica. Ho riscontrato frequenti contraddizioni e perfino considerazioni maschiliste anche in ambito giudiziario e dalle autorità istituzionali. Sulla base della mia personale esperienza, posso dire che la donna è lasciata sola dalle istituzioni nel suo percorso doloroso. Devo ammettere, però, che l’unica persona ad aver dimostrato particolare perspicacia nel capire la personalità del mio ex marito e la psicologia degli uomini maltrattanti è stato il Pubblico Ministero. Ma non è riuscito in pieno a passare la sua dettagliata analisi, introduttiva alla sua richiesta di condanna al giudice, in Tribunale. Però a me ha fatto bene, moralmente e psicologicamente. Per quanto ho potuto sperimentare, l’iter giudiziario nelle aule dei tribunali, molto burocratico e freddo, non è uno scenario idoneo alla presa di coscienza di una necessaria informazione e formazione per l’aspetto psicologico e doloroso dei maltrattamenti in famiglia. Noi donne maltrattate potremmo dire tanto, essere loro d’aiuto perché siano in grado di aiutarci effettivamente.

Com’è stato l’iter giudiziario?

Lunghissimo. E’ durato per più di sei anni. Senza alcuna regolamentazione delle frequenze tra padre e figlio (la maggiore non l’ha mai più cercata), nessuna ammonizione, nulla.

Le udienze sono state rimandate numerose volte, per un frequente turnover dei giudici, per errori di notifica, o su richiesta dei suoi avvocati, o per assenza dell’imputato. Questo sistema giudiziario farraginoso determinava un sempre maggiore senso di ansia in me e in mia figlia, influendo negativamente sulla nostra qualità della vita, come se ci trovassimo in una strada di cui non vedevamo la fine. Tutte sensazioni ed emozioni che ho esternato ai giudici e al mio avvocato. Ha inciso molto anche il fatto che, non avendo i mezzi per pagare un avvocato, ho dovuto ricorrere al gratuito patrocinio.

Quali pensieri le vengono in mente in relazione al terribile fenomeno del femminicidio, così attuale nelle nostre cronache quotidiane?

Ogni volta che sento di una donna vittima della violenza di un uomo, spesso fino a morirne, penso che è stata solo per fortuna che anch’io non sia finita nelle cronache tra le vittime del femminicidio. Sento anche, ovviamente, un forte senso di pietà umana. Ogni donna che muore per mano di violenza del proprio uomo, è mia sorella. Nel contempo, provo un sentimento di impotenza, nella piena consapevolezza di come le esposizioni di questi fatti di cronaca sui giornali, le inadeguate e superficiali risposte delle sentenze dei tribunali e la solitudine delle donne vittime sopravvissute ma gravemente segnate anche fisicamente per la vita, non solo non costituiscano prevenzione, ma addirittura favoriscano pericolosamente la spirale della violenza di genere e quindi del femminicidio. C’è tanta letteratura sulla prevenzione del fenomeno. Ci fanno scuola le convenzioni internazionali circa la tutela dei diritti delle donne. Bisognerebbe cambiare mentalità, a cominciare dall’immagine della donna imposta dai media, dalle pubblicità offensive verso la dignità delle donna, troppo spesso rappresentata come mero oggetto erotico. Si dovrebbe sentire maggiore responsabilità verso la formazione delle nuove generazioni per un nuovo concetto di rispetto per la donna. Senza questo rispetto non c’è civiltà, non c’è democrazia, non c’è parità di genere.

Nel giugno del 2012, nel corso della 2° Sessione del Consiglio dei Diritti Umani, l’Onu condannava così l’Italia: “La violenza sulle donne in Italia resta un problema grave, risolverlo è un obbligo internazionale è un crimine di Stato, fate di più.”. Ciò a seguito delle pesanti osservazioni all’Italia di Rashida Manjoo, Special Rapporteur delle Nazioni Unite, in un Rapporto tematico annuale del 2012 sugli omicidi basati sul genere, ed il Rapporto sulla violenza sulle donne in Italia. Il Rapporto contiene dati, osservazioni e raccomandazioni alle istituzioni italiane in materia di violenza sulle donne.

L’ONU denuncia: “Femminicidio e violenza sulle donne sono crimini di Stato tollerati dalle pubbliche istituzioni per incapacità di prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne, che vivono diverse forme di discriminazioni e di violenza durante la loro vita – ha detto Manjoo a Ginevra -. In Italia, sono stati fatti sforzi da parte del Governo, attraverso l’adozione di leggi e politiche, incluso il Piano di Azione Nazionale contro la violenza”, riconosce, “questi risultati non hanno però portato a una diminuzione di femminicidi o tradotti in un miglioramento della condizione di vita delle donne e delle bambine (…) In Italia c’è l’incapacità di riconoscere alle donne posizioni e ruoli pari agli uomini e l’incapacità a rispondere con strumenti adeguati a proteggere le vittime. In un contesto sociale patriarcale, dove la violenza domestica non viene sempre percepita come un crimine e le risposte dello Stato non sono appropriate e sufficienti”.

Nell’appena trascorso 2015, dopo due anni e mezzo dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, l’Onu ha ammonito ancora una volta l’Italia per non avere fatto abbastanza per ridurre la violenza di genere.

Noi donne non dobbiamo mollare, sono certa che riusciremo a scuotere le coscienze.

So che è difficile generalizzare, e ne sono consapevole ancora di più in situazioni di questo tipo, ma ripensando a quello che è successo cosa suggerirebbe alle persone che si trovano in una situazione simile?

Suggerirei di pensare guardando in avanti. Di fronte a voi c’è l’altra sponda. Dietro l’abisso. Ci fosse anche un oceano che vi separa da quella sponda di salvezza, credete in voi. Se avete dei figli, teneteveli stretti, abbracciati, trattenete il respiro, tenete bene gli occhi aperti e fate il salto più lungo che potete. Vi meraviglierete di scoprire di avere le ali. Quelle dell’amore, per il quale le distanze non hanno misura. E’ possibile una vita migliore, in cui potrete affrontare ogni problema con un’autostima che non verrà più minata. Parlate delle violenze subite coi parenti, con gli amici più cari e fidati, non chiudete tutto dentro voi stessi, altrimenti diventerà sempre più difficile essere consapevoli di vivere una storia che non è normale. Documentatevi, chiedete aiuto a degli esperti sensibili al problema, che purtroppo è molto diffuso. Consultatevi con delle associazioni per la difesa della donna, a gruppi di mutuo aiuto. Cominciate un percorso di liberazione interiore da un laccio che inevitabilmente ha interrotto la vostra vera esistenza, tenendovi in apnea. Non sentitevi in colpa. Non perdetevi nel rancore, nell’odio. Sarebbero sentimenti che vi terrebbero ancora legati al vostro partner. Aver scelto di sposare o di convivere con l’uomo che amavate non è una colpa. Ci sono dinamiche che in una coppia si manifestano soltanto con la convivenza e, fortunatamente o sfortunatamente, è con essa che riusciamo, via via, a capire dolorosamente in che spirale insana ci si trova a vivere. Siate libere come mai prima. Uscite, camminate, frequentate le persone che veramente vi fanno stare bene. Ricominciate a fare delle scelte per il vostro benessere. Ascoltatevi respirare, ascoltate la vostra anima e vogliate bene a voi stesse. Abbiate cura amorevole di voi. Fate della vostra fragilità un punto di forza nella vita e per la vita. Scrivete a voi stesse di essere rinate.

Per il momento ci fermiamo qua. Ringrazio di cuore Angela per la generosità con la quale ha accettato le mie domande che sono doppiamente impegnative, sia perché ripercorrono un’esperienza così dolorosa, sia perché condivise in contesti pubblici come il blog e il sito. Sono consapevole della delicatezza del tema e qualsiasi intervento è ben accetto. Chiunque volesse partecipare alla discussione è invitato a farlo, tenendo sempre presente il rispetto dovuto in vicende così complesse. Qualora preferiste contattarmi in privato potete farlo alla mia mail fabrizioboninu@gmail.com.

A presto…

Fabrizio Boninu

Tutti i diritti riservati

Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?

Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.

Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.

Naturalmente quello di cui sto parlando è un fenomeno particolarmente appariscente durante l’adolescenza, ma che in realtà interessa fasce di età sempre più ampie, spingendosi ben sopra la soglia dell’adolescenza. Non è infrequente venire a conoscenza di cinquantenni/sessantenni affetti dalla stessa smania digitale, persone per le quali il confine tra giorno e notte si è andato sempre più assottigliando in un presente continuo fatto di avvisi, notifiche e status. E noi stessi, se non siamo tra gli insonni, contribuiamo a questa continua massa di vampiri digitali, spedendo messaggi per i quali aspettiamo una rapida risposta, chiamando qualcuno pensando che non possa non rispondere, dando per scontato che l’altro sia li, immobile, disponibile e pronto a soddisfare qualunque nostro desiderio di contatto. Virtuale, si intende, che gli altri poi sono complicati.

Naturalmente quello di cui sto parlando è un fenomeno particolarmente appariscente durante l’adolescenza, ma che in realtà interessa fasce di età sempre più ampie, spingendosi ben sopra la soglia dell’adolescenza. Non è infrequente venire a conoscenza di cinquantenni/sessantenni affetti dalla stessa smania digitale, persone per le quali il confine tra giorno e notte si è andato sempre più assottigliando in un presente continuo fatto di avvisi, notifiche e status. E noi stessi, se non siamo tra gli insonni, contribuiamo a questa continua massa di vampiri digitali, spedendo messaggi per i quali aspettiamo una rapida risposta, chiamando qualcuno pensando che non possa non rispondere, dando per scontato che l’altro sia li, immobile, disponibile e pronto a soddisfare qualunque nostro desiderio di contatto. Virtuale, si intende, che gli altri poi sono complicati.