L’argomento di questo post nasce da una considerazione circa la presunta differenza tra il comportamento degli adolescenti nella vita quotidiana e in terapia. Mi spiego meglio. Dalla mia posizione professionale la cosa più macroscopica che mi trovo spesso a dover fronteggiare quando un adolescente arriva in terapia è la discrepanza tra come lo stesso adolescente è raccontato dai suoi genitori e come invece si comporta durante la seduta stessa. E, in generale, durante la durata del lavoro con me. Nella professione, quando ho a che fare con un minore, il primo colloquio è organizzato con i genitori del ragazzo stesso di modo che possa farmi un’idea dell’organizzazione familiare.

L’argomento di questo post nasce da una considerazione circa la presunta differenza tra il comportamento degli adolescenti nella vita quotidiana e in terapia. Mi spiego meglio. Dalla mia posizione professionale la cosa più macroscopica che mi trovo spesso a dover fronteggiare quando un adolescente arriva in terapia è la discrepanza tra come lo stesso adolescente è raccontato dai suoi genitori e come invece si comporta durante la seduta stessa. E, in generale, durante la durata del lavoro con me. Nella professione, quando ho a che fare con un minore, il primo colloquio è organizzato con i genitori del ragazzo stesso di modo che possa farmi un’idea dell’organizzazione familiare.

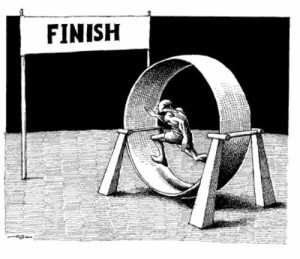

Durante questo primo colloquio capita spesso che i genitori facciano del proprio figlio un quadretto non proprio edificante. Immaginatevi la sorpresa quando al posto dell’essere selvaggio descritto dai genitori viene in seduta un ragazzo educato, rispettoso, attento, spesso molto sensibile e in grado di relazionarsi con un adulto. Ovviamente, questa discrepanza potrebbe essere legata al fatto che il nostro sia un primo incontro. Nel momento in cui acquisirà più confidenza, penso, vedrò anche io quegli aspetti deleteri che mi hanno descritto i suoi genitori. Invece no, la ‘magia’ continua anche dopo la prima seduta e il lavoro continua, talvolta attraversando temi complessi, ad essere piacevole e produttivo. Come è possibile questa discrepanza? Come possono essere così diversi da un ambiente all’altro? Ho trovato a questo proposito interessante un passaggio del testo dello psicoterapeuta Pietropolli Charmet che vi riporto:

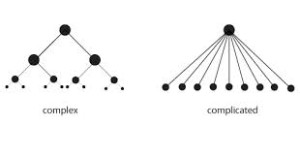

Alla temperatura relazionale adatta al suo temperamento, la fragilità narcisistica dell’adolescente di oggi diventa una risorsa impensabile in altri contesti e a diversi climi relazionali. Ne posso portare devota testimonianza professionale: gli adolescenti fragili che ho incontrato in questi anni di consultazioni durante le crisi evolutive -anche di una certa gravità per i rischi che comportavano, se ritenevano di potersi fidare dell’interlocutore, se cioè lo ritenevano adatto a condividere la loro verità, assumevano nei confronti della relazione responsabilità elevatissime, ed erano capaci di sincerità e generosità relazionali altissime, quasi commoventi soprattutto non sapendo come ricambiare tanta fiducia e creatività relazionale. Non è un’esperienza solo di qualche psicologo particolarmente esperto o seduttivo, ma fa parte del bagaglio di esperienze di qualsiasi adulto sia stato disponibile ad ingaggiare una relazione con un’adolescente alla ricerca di adulti competenti. Si avvera in questi casi un evento relazionale quasi sorprendente, del tutto impensabile se ricondotto all’afasia simbolica che lo stesso adolescente presenta in classe, in gruppo, in famiglia o in palestra. Nella relazione investita affettivamente, l’adolescente fragile sfoggia una sensibilità strepitosa ed una capacità introspettiva che rendono ragione della sua fragilità, e che gli regalano un contatto intenso e veritiero con alcune rappresentazioni mentali profonde, generalmente inaccessibili, perché scomode da pensare e fonti di malessere per chi non si abituato a mantenere un contatto con i contenuti più profondi della propria mente. È molto probabile che sia questo il motivo che rende sorprendenti certi prodotti creativi dell’adolescente fragile, che sembrerebbero incompatibili con lo stile comunicativo trasandato e scontato con cui si esprime nella quotidianità scolastica e familiare; e che, del tutto inopinatamente, sono prodotti espressivi di qualità. [1]

Ma allora cosa contribuisce a costruire quella che l’autore chiama temperatura relazionale adatta? Una delle grandi doti che è necessario avere è la capacità di ascolto e l’interesse per quello che l’altro condivide. Sono due ingredienti fondamentali e per niente scontati nelle relazioni in generale e nelle relazioni con adolescenti in particolare. In un momento della loro vita nel quale stanno cambiando, è necessario che abbiano una figura adulta di riferimento che possa aiutarli a far venire fuori quanto di non detto caratterizza le loro vite perché, pensano spesso, ‘tanto di me che gliene importa’. Quando si accorgono quanto a qualcuno gliene importi di loro, si può avere in cambio una relazione che ha risvolti sorprendenti e che consente di aprire spiragli inediti sulla loro storia. Ripeto, non è una magia e non credo di avere poteri magici. Anzi, spesso, paradossalmente, chiedo loro quale magia avvenga in studio che non sia possibile replicare all’esterno dello studio stesso. Questo li obbliga a pensare come quello che hanno appena sperimentato con me possa essere replicato anche fuori. Li costringe ad uscire dalle risposte più scontate, come ‘ma qui è diverso‘ o ‘ma tu sei uno psicologo‘, e permette loro di autorizzarsi a far si che ciò che hanno costruito con me sia possibile anche in altri contesti. In questo caso le possibilità di condividere la loro storia è decisamente molto più probabile e porta a risultati insperati.

Chi volesse condividere le esperienze con adolescenti (genitori, fratelli, nonni, professionisti) è invitato a farlo (mail: fabrizioboninu@gmail.com oppure telefono 3920008369). Se poi volessero parlare gli stessi protagonisti di questo post… beh, non potrebbero farmi un regalo migliore.

Che ne pensate?

A presto…

[1] Pietropolli Charmet, G. (2008), Fragile e spavaldo, Editori Laterza, Roma, pp. 106- 108

Tutti i diritti riservati