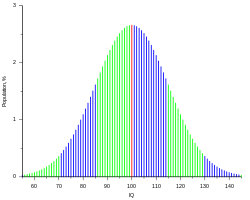

Ora, senza entrare nel merito della questione in sé, se io penso che il sale faccia male, tenderò a dar credito a tutte quelle posizioni che confermano la mia posizione di partenza piuttosto che a falsificare la mia posizione di partenza. Cercherò siti, pagine, blog che mi rimandino indietro l’esattezza della mia posizione, cioè che il sale faccia male. Non penserò minimamente di dover tentare di falsificare questa idea con ipotesi contrarie o idee opposte. Alimenterò il mio pensiero cercando negli altri conferme di quello che già penso rispetto agli effetti del sale. Ora dato che uno dei massimi pregi della rete è quello di avere livellato molto il ‘peso relativo’ dei contributi di ciascuno di noi, dal momento che permette a chiunque di postare o condividere stati che non sono testati o vagliati, questo provoca una frammentazione delle posizioni che permette quasi a chiunque di trovare, per quanto particolare possa essere, la condivisione di una posizione rispetto a qualcosa. Se io penso che, per assurdo, respirare faccia male, sono quasi sicuro di trovare qualcuno con cui condividere questa posizione.

Ora, senza entrare nel merito della questione in sé, se io penso che il sale faccia male, tenderò a dar credito a tutte quelle posizioni che confermano la mia posizione di partenza piuttosto che a falsificare la mia posizione di partenza. Cercherò siti, pagine, blog che mi rimandino indietro l’esattezza della mia posizione, cioè che il sale faccia male. Non penserò minimamente di dover tentare di falsificare questa idea con ipotesi contrarie o idee opposte. Alimenterò il mio pensiero cercando negli altri conferme di quello che già penso rispetto agli effetti del sale. Ora dato che uno dei massimi pregi della rete è quello di avere livellato molto il ‘peso relativo’ dei contributi di ciascuno di noi, dal momento che permette a chiunque di postare o condividere stati che non sono testati o vagliati, questo provoca una frammentazione delle posizioni che permette quasi a chiunque di trovare, per quanto particolare possa essere, la condivisione di una posizione rispetto a qualcosa. Se io penso che, per assurdo, respirare faccia male, sono quasi sicuro di trovare qualcuno con cui condividere questa posizione.

Il fatto che possa trovare qualcuno che la pensa come me, e che magari condivide documenti di un qualche tipo che sostengono che respirare faccia male, non farà altro che, paradossalmente, dare ossigeno alla mia teoria e polarizzarla ulteriormente verso la convinzione che sia vera. Se volessi essere ‘scientifico’, dovrei falsificare la mia posizione, cercando prove che, al contrario, dimostrino come respirare sia vitale. Ma questo porta a selezionare, nel mare magnum delle informazioni di tutti i generi che circolano su internet senza alcun vaglio, quelle posizioni che tendono a confermare le nostre posizioni di partenza piuttosto che a smentirle. Abbiamo visto che il nostro modo di ragionare ci porta ad aver bisogno di conferme piuttosto che di smentite, di ragione piuttosto che di torto. Ed è per questo che, spesso con assoluta buona fede, finiamo per alimentare un circolo vizioso enorme di notizie, quanto meno da verificare, che non ci raccontano la realtà dei fatti, ma ci spingono a schierarci per una squadra piuttosto che per un’altra. E qua torno ad un tema a me caro: la polarizzazione delle posizioni nelle discussioni su internet.

Ho affrontato il tema in un altro post, Perché siamo così aggressivi su internet, pubblicato l’11 settembre 2012. In quel post sostenevo come la mancata mediazione dello strumento informatico, il fatto cioè di non interagire faccia a faccia con una persona ‘reale’, portasse ad essere più estremi nei commenti o nelle risposte. Alla base credo ci sia questa tendenza a polarizzarsi in classi confermanti piuttosto che falsificanti. Sono amante del calcio? Al diavolo tutto quello che non mi parla di calcio. Sono amante degli animali? Al diavolo qualsiasi cosa non mi confermi la giustezza del mio amore. Sono amante della carne? Al diavolo qualsiasi posizione mi faccia pensare se mangiarla o meno. E le posizioni tendono ad estremizzarsi, scollandosi da qualunque possibilità di conciliazione. Se ci pensate, è in parte quello che spesso succede anche all’interno dei partiti politici. Anche in questo caso si assiste ad una estremizzazione delle posizioni, non di rado proprio su internet o sui social network, che difficilmente poi può portare ad una ricomposizione delle differenze per privilegiare le somiglianze che si hanno.

C’è la possibilità di fermare, o perlomeno rallentare questa polarizzazione? Credo che una delle soluzioni sia la consapevolezza di quello che succede. Essere consci del fatto che abbiamo sempre più bisogno di sentirci squadra, piuttosto che persone, la dice lunga sul percorso da fare. L’altra possibile soluzione è quello di approcciare anche e soprattutto alle nostre convinzioni con uno spirito critico. E’ preferibile discutere che confermare, per quanto difficile sembri all’inizio. Solo la consapevolezza del modo nel quale costruiamo, talvolta inconsapevolmente, le nostre convinzioni, può permetterci di scardinare questa tendenza alla conferma. Non è una cambio di prospettiva facile ma la falsificazione della quale parlavamo è la strada obbligata per uscire dall’autoreferenzialità nella quale sembriamo avere sempre più bisogno di chiuderci.

Che ne pensate?

A presto…

Per chi fosse interessato al tema:

Bressanini, P. (2010), Pane e bugie, Edizioni Chiarelettere, Milano