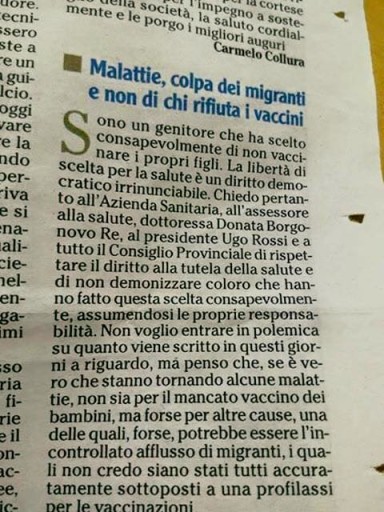

Sono un genitore che ha scelto consapevolmente di non vaccinare i propri figli. La libertà di scelta per la salute è un diritto democratico irrinunciabile. Chiedo pertanto all’Azienda Sanitaria, all’assessore alla salute, dottoressa Donata Borgonovo Re, al presidente Ugo Rossi e a tutto il consiglio provinciale di rispettare il diritto alla tutela della salute e di non demonizzare coloro che hanno fatto questa scelta consapevolmente, assumendosi le proprie responsabilità. Non voglio entrare in polemica su quanto viene scritto in questi giorni a riguardo, ma penso che, se è vero che stanno tornando alcune malattie, non sia per il mancato vaccino dei bambini, ma forse per altre cause, una delle quali, forse potrebbe essere l’incontrollata flusso di migranti, i quali non credo siano stati tutti accuratamente sottoposti ad una profilassi per le vaccinazioni.

Questa lettera è comparsa qualche giorno fa in un giornale locale di Trento. La lettera è ben scritta, non apertamente offensiva, con tanti forse. Eppure sento il retrogusto amaro, un disgusto poco classificabile, ed è lo stesso sottile disagio che provo ogni volta che le persone utilizzano la frase ‘io non sono razzista/omofobo/intollerante, però…’ Però. Quattro lettere e un accento non dovrebbero essere così disturbanti mi dico. In questa lettera, la neanche tanto velata punta di intolleranza compare nel momento in cui si attribuisce agli immigrati la recrudescenza di alcune malattie ricomparse in Italia. Parla di responsabilità, di scelte, ma paradossalmente non se ne assume nessuna scaricando, sempre con tanti forse, alcune patologie ad una categoria che, da sempre, ma oggi più che mai, paga per i nostri mali sociali.

Fatemi fare un inciso: esiste da tempo un ragionamento circa l’opportunità o meno di far vaccinare i propri figli. Molti genitori, stante la possibilità che i vaccini non garantiscano un’affidabilità del 100%, rifiutano di far vaccinare i propri figli. Questa scelta sta portando alla ricomparsa di malattie considerate ormai debellate. A Giugno di quest’anno, in Spagna, comparve la notizia che un bambino era stato ricoverato in ospedale per difterite. Era dal 1987 che in Spagna non si avevano ricoveri per questa malattia. Comprendo le paure legate alla salute dei propri figli, e capisco che l’obiettivo di un genitore dovrebbe essere quello di fare il meglio per la salute del proprio bambino. Temo, però, che il dibattito sui vaccini, come purtroppo accade per molti altri temi, si stia spostando sempre più dal terreno della considerazione razionale dei dati al terreno, molto più scivoloso e insidioso, delle credenze, dei ‘sentito dire’, delle fazioni, degli studi senza nessuna conferma che, forti della paura che inducono in molti, propinano dei rimedi che sono spesso peggiori del male da curare. E temo che la paura e il timore non siano abili consiglieri, in questo come in nessun caso. (Vi consiglio, in merito alla paura che diventa ossessione per i figli, il bellissimo film Hungry Hearts).

Premesso questo, ma tornando al tema, la lettera è l’emblema della discriminazione elegante, il sunto del ‘si, però’, di tutti coloro che ‘non guardate me, guardate che le cause del vostro male stanno da un’altra parte’, nel continuo rimbalzo del ‘io faccio le mie scelte, non osate criticarle, e non guardate me se quelle scelte hanno conseguenze anche per voi’. La lettera parla di consapevolezza e responsabilità, non avendone e non volendone assumere nessuna. Non sono i nostri bambini a diffondere malattie, saranno quelli arrivati da chissà dove, nati e cresciuti in chissà quali condizioni, che vengono qua a renderci le cose ancora più difficili (sembrano gli untori di manzoniana memoria). Come si può pensare poi che un bambino nato e cresciuto in un paese sanitariamente stabile come il nostro, possa portare malattie?

Vorrei che si informasse il signor Leoni che, per quanto ben vestito e circondato di comodità, senza nessun trasbordo su un gommone con altre centinaia di persone, pregando che la barca non si rovesci, anche un bambino nato in Italia può non solo contrarre ma anche diffondere queste malattie.

Vorrei ricordare al signor Leoni che i virus e i batteri, ben più evoluti di noi da questo punto di vista, non fanno distinzione tra residenti e immigrati, non chiedono la carta d’identità prima di infettare qualcuno e non si informano sulle condizioni sanitarie del paese nel quale l’ammalato si trova.

Vorrei precisare al signor Leoni che si, ha ragione, le condizioni sanitarie attraverso le quali si muovono queste persone sono disastrose, ma contrapporre la NOSTRA salute con la LORO salute, non aumenterà la probabilità di affrontare al meglio il problema.

Vorrei chiarire al signor Leoni che queste persone fuggono da paesi in guerra, o da paesi in condizioni disastrose, dove non solo spesso non esiste una sanità, ma neanche un diritto alla vita.

Vorrei dire al signor Leoni che è del tutto pretestuoso accampare delle libertà per i propri figli, stabilendo che (forse) non possano fungere da vettori di contagio per altre persone, decretando indirettamente un diritto alla salute da preservare solo in alcuni casi (i nostri) nei confronti di tutti gli altri.

Vorrei anche ribadire al signor Leoni che lui non si assume la piena responsabilità: lui si assume, come tutti i genitori, il rischio di fare delle scelte nei confronti dei figli. Come lui, altri genitori, che non possono assumersi nessuna responsabilità ma solo rischi pesantissimi perché non esistono alternative, ‘decidono’ di imbarcarsi verso viaggi terribili, che spesso terminano con morti orribili, con i propri figli. E vorrei che tenesse presente che questi genitori a volte si assumono la terribile responsabilità di far partire i loro figli da soli pur di non farli crescere nelle stesse condizioni in cui sono cresciuti loro.

Ecco io vorrei dire al signor Leoni tutte queste cose. E mi scuserà se utilizzo il suo esempio per parlare con i tanti leoni da tastiera che sempre con più difficoltà tengono a bada la loro intolleranza, a tutti questi leoni senza coraggio che hanno deciso di puntare il dito contro qualcuno, ostinandosi a chiudere gli occhi, le orecchie e il cuore di fronte al dramma che stiamo vivendo in diretta tutti i giorni. Lo vorrei dire a tutte quelle persone nel cuore delle quali urla sempre più forte l’egoismo per la paura della presunta perdita di pochi, piccoli privilegi e che si sentono minacciati da un massa di persone sempre più disperata e affamata.

Vorrei dirlo anche ai leoni peggiori, quelli mascherati da agnelli tolleranti e comprensivi, quelli che ‘io non sono razzista, però’, con il suo corrispettivo 2.0 ‘io farei una distinzione tra immigrati e profughi’, quelli che inneggiano alle sparate becere e populiste del politico di turno che, cavalcando le paure e le angosce di tutti noi, indicano l’immigrazione come la fonte di tutti i mali.

Cari leoni, anziché puntare la zampa sull’altro, provate ad assumervi sul serio la vostra responsabilità, e a rivolgere quel dito verso di voi: magari riuscirete a scoprire cosa vi spaventa, cosa vi atterrisce e terrorizza. E non sarete costretti a fare branco per sentirvi più forti e spalleggiati. E ricordate che il leone più aggressivo è quello che ha più paura. Scrivere su Facebook ‘diamogli fuoco’ o gioire per un naufragio non vi rende simpatici: svela quanto terrore abbiate. E la paura è direttamente proporzionale alle idiozie che pubblicate e condividete. Comprendo non sia facile, ma urlare dietro alle ‘colpe’ dell’altro vi porterà sempre più lontano da voi stessi.

Questo è quello che volevo scrivere ai tanti leoni da tastiera che ho la fortuna di incontrare. Tutti gli altri mi scuseranno ma sentivo il bisogno di rimarcare alcune cose e condividere alcuni pensieri che da tempo, e con sempre più insistenza, agitano il mio cuore, sconvolto di fronte ad immagini sempre più abominevoli.

A presto…

Tutti i diritti riservati

Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?

Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.

Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.