Capita che le persone che mi chiedono che lavoro faccio abbiano molte curiosità su come si svolge il lavoro. Da questa curiosità fioccano moltissime domande alcune delle quali ricorrenti. Una delle curiosità riguarda l’uso del lettino: ho il lettino in studio? I miei pazienti si sdraiano sul lettino e iniziano a raccontare le loro cose? Altra curiosità ricorrente è il modo in cui si parla: sono uno di quegli psicologi che non dicono nulla per tutta la durata della seduta oppure uno di quelli che fa molte domande? Che genere di domande faccio? Le mie domande possono riguardare anche i genitori del mio paziente? E ancora: la ‘colpa’ dei problemi dei figli può essere imputata più alla mamma o al papà?

Capita che le persone che mi chiedono che lavoro faccio abbiano molte curiosità su come si svolge il lavoro. Da questa curiosità fioccano moltissime domande alcune delle quali ricorrenti. Una delle curiosità riguarda l’uso del lettino: ho il lettino in studio? I miei pazienti si sdraiano sul lettino e iniziano a raccontare le loro cose? Altra curiosità ricorrente è il modo in cui si parla: sono uno di quegli psicologi che non dicono nulla per tutta la durata della seduta oppure uno di quelli che fa molte domande? Che genere di domande faccio? Le mie domande possono riguardare anche i genitori del mio paziente? E ancora: la ‘colpa’ dei problemi dei figli può essere imputata più alla mamma o al papà?

Nella rassegna degli stereotipi non può mai mancare la battuta sul fatto che faccio un lavoro molto facile dal momento che devo fare ‘una chiacchierata’ con un’altra persona. Non entrando neanche nel merito sul fatto che mi limiti a fare ‘una chiacchierata’ con i miei pazienti, mi colpisce, invece, un altro punto che è legato all’idea di ciò che succede in seduta. In seduta, questa è l’immagine che hanno molti, quello che avviene è che si parli.

Le persone vengono da me per parlare dei loro problemi, per parlare delle loro relazioni, per parlare dei loro figli. Per parlare della loro Vita. Io, a mia volta, parlo con loro di quello che mi portano e cerco di comprendere e restituire loro una visione spesso diversa da quella con la quale vengono. Naturalmente tutto questo è vero. Ma solo in parte.

Durante una seduta capita qualcosa che non sempre viene notato dal momento che non fa rumore: si ascolta.

Si ascolta l’altro, la persona che ci ha cercato e che sente di avere il bisogno di un confronto, si ascoltano le sue storie, si ascoltano le sue gioie, le sue paure, le sua ansie, le sue emozioni, le sue angosce. Si ascolta il racconto che la persona da di se stesso. Se si riesce ad essere attenti, ascoltando l’altro ci si ascolta, si ascoltano le proprie emozioni, le proprie risonanze, le proprie ansie, le proprie paure, le proprie gioie, le proprie impotenze e le proprie forze, le proprie inadeguatezze e le proprie risorse.

Se si è ancora più attenti, si riesce a costruire la condivisione di queste storie, quella vera e propria magia che avviene in terapia. Se si è bravissimi nel prestare attenzione a come restituire all’altro, capita anche che si venga ascoltati, quando si cerca di dare una nuova luce, una nuova prospettiva alla storia che il nostri paziente ci ha appena raccontato. L’ascolto è la chiave di volta di ciò che succede in terapia.

Ascoltare non è sentire, ascoltare è prendere atto, partecipando di quello che viene condiviso. Non è facile, non è immediato, non è automatico. Altri fattori entrano in gioco nel disturbare questo ascolto: il giudizio spesso è l’elemento che porta lontano il cuore, che fa perdere il contatto con l’emozione che l’altro ha scelto di condividere con noi. La superficialità è nemica dell’ascolto, nel momento in cui ci mantiene lontani da un’autentica curiosità per quello che ci stanno dicendo. L’egoismo è profondamente divisore nella costruzione di questo contatto, perché ci fa concentrare più sulle nostre prospettive che su quelle dell’altro.

Il rimedio a questi aspetti è un ascolto partecipe, riflessivo e, come lo definisce Claudio Foti, recettivo:

Nell’ascolto recettivo l’ascoltatore si dispone a recepire con sensibilità ed intelligenza i dati, i problemi, i vissuti emotivi così come vengono espressi nella comunicazione del soggetto che chiede di essere ascoltato, senza attivare immediatamente interventi tesi a consolare, consigliare, giudicare, ammonire, interrogare o interpretare. Nell’ascolto recettivo sono chiamato a prendere atto e a tentare di condividere qualcosa che esiste o che è esistito indipendentemente dalla mia volontà, indipendentemente dal mio controllo. L’ascolto di sé e dell’altro, la consapevolezza di sé e della realtà implicano l’accettazione soprattutto delle informazioni, delle situazioni, delle emozioni meno piacevoli, meno previste, meno gratificanti. Ad ascoltare buone notizie dai nostri figli, a riconoscere sentimenti positivi ed armonici dentro noi stessi, a percepire riscontri emotivi favorevoli nel mondo circostante, sono capaci tutti! Il banco di prova delle potenzialità di contenimento e di cambiamento dell’ascolto e della consapevolezza è dato dal confronto con le informazioni, con le situazioni, con le emozioni più inattese, più frustranti, più dolorose.

E dunque l’ascolto e la consapevolezza possono sprigionare la loro efficacia tanto più quanto prendono le distanze dalle aspettative del controllo onnipotente e prendono forza dalla capacità di accettare la realtà a trecentosessanta gradi in tutte le sue varianti e possibilità, positive o negative, piacevoli o spiacevoli. [1]

La prossima volta che pensate ad una psicoterapia, provate a prendete in considerazione, oltre il lettino e la ‘chiaccherata’ l’aspetto che, per quanto poco visibile, gioca un ruolo fondamentale nella riuscita della stessa: l’ascolto.

Che ne pensate?

A presto…

Fabrizio Boninu

[1] Foti, C. (2012), La mente abbraccia il cuore, Edizioni Gruppo Abele, Torino, pp. 52-55

Tutti i diritti riservati

Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?

Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.

Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.

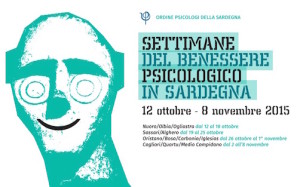

Dal 02 all’08 Novembre si svolgerà nelle provincie di Cagliari e Carbonia-Iglesias, promossa dall’ordine degli Psicologi della Regione Sardegna, la Settimana del Benessere Psicologico. L’iniziativa, come ogni anno, propone una serie di eventi (seminari, workshop, conferenze, studi aperti) che permettono di avvicinare le persone ad una professione, quella dello psicologo e dello psicoterapeuta, spesso percepite come lontane e distanti. Si terranno, quindi, una serie di dibattiti, seminari, e aperture di studi con la finalità di avvicinare la nostra professione alle persone che ne sono interessate.

Dal 02 all’08 Novembre si svolgerà nelle provincie di Cagliari e Carbonia-Iglesias, promossa dall’ordine degli Psicologi della Regione Sardegna, la Settimana del Benessere Psicologico. L’iniziativa, come ogni anno, propone una serie di eventi (seminari, workshop, conferenze, studi aperti) che permettono di avvicinare le persone ad una professione, quella dello psicologo e dello psicoterapeuta, spesso percepite come lontane e distanti. Si terranno, quindi, una serie di dibattiti, seminari, e aperture di studi con la finalità di avvicinare la nostra professione alle persone che ne sono interessate.